ما بعد العالمانية بين الغرب والشرق

عندما سقطت هيبة الكنسية في الغرب تزامنًا مع تمدّد أفكار عصر التنوير، نشأت بذرة العالمانية في الأوساط الغربية. وعلى الرغم من قوة سلطانها في بداياتها، إلا أنه فشلت في تحقيق (العالمانية الشاملة)، لأن الجموع الغربية لم تتخلّ عن الدين بشكل كُلي. كما أن الحصاد المُر للعالمانية في الغرب أدى إلى اعتراف بعض علماء الاجتماع بفشلها في الانفصال الكامل عن الدين، ومن ثم نرى أنّ الغرب يمر بحقبة جديدة تسمى (ما بعد العالمانية)، وهو مصطلح يعبر عن مدى طغيان السلطان الديني على المستوى الثقافي وحضور الدين بين الناس، على الرغم من الفصل الرسمي والهيكلي بين المؤسسات الدينية والدولة.

أين أخطأت العالمانية؟

إن حلم العالمانية الشاملة لم يتحقق في الغرب لأنه كان حلما كبيرا، ولكنه اختزل سبل تحقيقه بفصل سلطة الكنيسة عن التشريع والتقنين. وحين عُزِل الدين عن التحكّم في تفاصيل الحياة، لم تنفصل الجماهير عن الدين بشكل شامل؛ إذ يعَدُّ الدين -بالنسبة لكثيرين- المرجعية الأخلاقية، وسبيل الإشباع الروحي، ونوعًا من احترام الورث الثقافي من الآباء.

ومن هنا، لم يمتلك كل إنسان الجرأة حتى يخرج من التدين إلى العالمانية تماشيا مع دأب عصره، واكتفى الكثيرون بتغيير مذهبهم إلى المذهب البروتستانتيّ، أو أي مذهب مسيحي أكثر انفتاحا من المذهب الذي كانوا عليه.

وعلى الرغم من محاولة إقصاء الدين عن الحياة، إلا أن العالمانية خلفت تعددية دينية في الغرب بعدما احتكرت الديانة المسيحية المشهد وحدها لقرون طويلة، وبدأت الديانات الوثنية القديمة تلج إلى أوروبا وأمريكا كالبوذية والهندوسية عن طريق ممارسات رياضية كاليوغا، وبدأ الدين الإسلامي يدخل الغرب تزامنا مع انتشار هجرة المسلمين للبلاد، وبدأت حركة العصر الجديد تتفشى بكل ما فيها من عقائد باطنية، وبدأت الديانات الصينية مثل (الكونفوشيوسية) تنتشر مع فعاليّات مختلفة، كتدريبات الفنون القتالية والكونغ فو، وبدأ التراث الصوفي الفلسفي يتنشر على الرغم من تنوع مصادره بين (القبالاه اليهودية) وكتب أعلام التصوف العربي من النصارى والمسلمين.

فالعالمانية توهمت أن انتشار الدين يبدأ من السلطة السياسية وتوجهها العقدي، في حين أن الدين ينتشر بفعل الهيمنة الثقافية للعصر، وبسبب هذا التوهم، نجح الغرب في فصل المسيحية عن سلطان التشريع أملا في فصل الدين عن الحياة، ثم وجد نفسه أمام عدد لا محدود من الأديان الأخرى، وكلها تنتشر عن طريق التبادل الثقافي لا القوّة السياسية!

ما بعد العالمانية في الوطن العربي

بعد سقوط الدولة العثمانية، بدأت العالمانية تغزو الوطن العربي بأسره انطلاقًا من السيطرة على الحكم والسياسات، ثم بالسيطرة على وسائل الإعلام ومناهج التعليم، وعزز الغزو الفرنسي والإنجليزي لبعض الدول العربية سهولة انتشار العالمانية في تلك البلاد، ولكن على مدار مئة عام، أثبتت التجربة أن حلم فصل الدين الإسلامي عن الشعوب العربية هو من المحال. إذ أن الشعوب العربية لم تتخلَّ عن الدين بشكل كامل رغم عِظَم جهود تهميش الدين عن الحياة على مدار مئة سنة.

وكما فشلت الدول الغربية في تحقيق حلم (العالمانية الشاملة)، فإن الفشل في السيناريو العربي كان أكبر. وعلى الرغم من ذلك، يتجاهل العلمانيون العرب الحديث حول الحصاد المر للعالمانية في الغرب وحقبة (ما بعد العالمانية) ولا يذكرون العالمانية إلا في زمن طفولتها وسطوتها – عصر التنوير في الغرب – مع تمام السكوت عن مآلاتها ونتائجها غير المُرضية، بل يعمون أعينهم عن الحصاد النكد احتفالا بلحظة الولادة، والغفلة عن ضنك الحاضر بالعيش في أمجاد الماضي!

ولكن السيناريو العربي لا يفرق كثيرا عن الغربي؛ إذ إن العالمانية لم تنجح في بسط شموليتها لأن الجماهير المسلمة لم تتخلّ عن الدين، بل إن تمسك العربي بالإسلام يفوق تمسك الغربي بالمسيحية بمراحل عدة. وفي هذه النقطة، علِم أعداء الدين أن حلم بتر الإسلام عن الحياة بشكل شامل لن يلقى أي قبول. فلا سبيل إلا بحرب المكر والتدليس حتى يتم إقصاء الإسلام بشكل تدريجي دون أن يشعر أحد.

إن العرب –على عكس الغرب– يعيشون حقبة (ما بعد العالمانية) دون أن تمر البلاد بالعالمانية أصلا، إذ إن مرور المسلمون العرب بالعالمانية شيءٌ من المحال لنفور الشعوب من المبدأ، فلا سبيل لعلمنة الدول المسلمة إلا باختراع نسخة محرفة من الدين يرتضيها الحكم العالماني. ويتم ذلك بالسبل الآتية:

- إطلاق مصطلح (إسلاميون) على كل من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية: على الرغم من أن تطبيق الشرع من مسلمات الدين وهي من المقاصد الأولى لسورة المائدة، وأن الجدال حول المسألة لم يشهد في تاريخ الأمة برمته. إلا أن إطلاق الألقاب والمصطلحات على أهل الدين يوهم المستمع أن هناك دين ما “معتدل” وها ما يعرفه أغلب الناس، وهناك فئة قليلة من الناس لها فهم متشدد للدين، وهذه الفئة المتشددة تحاول أن تفرض رأيها على الآخر بالإكراه. حتى يشعر السامع أن هناك نسختين من الدين، نسخة تقبلها العامة ونسخة لا يؤمن بها إلا قلة، فيؤثر اختيار النسخة الرائجة والمرضي عنها من باب السلامة من تهم التشدد والازدراء، وتماشيا مع الغالبية العظمى.

- إحياء الجدل المذهبي بين العلماء ودعاة الدين: إذ إن المسائل المتشابهة في العقيدة والفقه الإسلامي لم تخلُ من الاختلاف والجدال، حتى شهد تراث الكتب الإسلامية آلاف الكتب في المسائل الخلافية. وعلى الرغم من أن واجب الوقت وفقه الأولويات يستدعي السكوت عن الفرعيات وإلمام الجمع على المحكمات، إلا أن أعداء الدين يشعلون الفتن بين أهل العلم بإعادة إحياء الجدل، حتى تصرف الطاقات في الخلافات الداخلية بين أهل العلم بالدين.

ومن هنا، يقف المرء أمام المشهد الديني وكأنه أمام حلبة صراع لا يكاد يتفق فيها على شيء، فيتوهم أنه لا سبيل لوحدة أبناء اللسان الواحد والأرض الواحدة إلا بالانتماء للوطن، وأن وحدة الناس انطلاقا من وحدة عقيدتهم ضربٌ من المحال. فيتم استبدال الانتماء للأمة الإسلامية بالانتماء إلى (الوطن) أو (العروبة) أو حتى (الإنسانية). وهو الخروج من مرجعية الدين إلى مرجعية الأرض أو اللغة أو العرق، فيقع المسلم تحت سطوة العالمانية دون أن يشعر.

- ادعاء أن عملية تفسير نصوص الدين هي عملية بشرية محضة. ومن هنا، يتم تقديس النص الديني من قرآن وسنة والاعتراف بربانيّته. ولكن يتم تهميش جهود المفسرين بحجة أن عملية فهم النص هي عملية بشرية تقبل الصواب أو الخطأ. ومن هذا المبدأ يتم التعامل مع النص بشيء من التفكيكية، وأن لكل قارئ للنص فهم خاص به، وأن عدد المعاني والأفهام هي بعدد من قرأوا النص على حسب نظرية (موت المؤلف). ومن هنا، يتم إعادة تشكيل النص الديني على حسب الميل العام من (عالمانية، ليبرالية، نسوية، ماركسية، ..إلخ). فيتم تحريف النص لا من حيث تحريف الكلم عن مواضعه، بل بتحريف معانيه ودلالاته، واختراع نسخ عديدة من الدين تابعة للأهواء وللذوق العام، وسفح معنى وجود دين واحد حق، وتحويل القرآن من كتاب مقدس إلى أسفار عدة.

جاك دريدا (أحد رواد المدرسة التفكيكية)

واجب الوقت

إن التحدي الذي قامت له جهود أعداء الدين الإسلامي لا يكمن في بتر الدين عن الحياة. إذ إن دعاوي الإلحاد والردة الكاملة نجحت في الغرب أضعاف ما نجحت في الوطن العربي، بل إن نجاح دعاوى الإلحاد لم تلفح في الوطن العربي إلا بعدما أفلحت في الغرب، ولذلك فهي تستهدف ضعاف القلوب والعقول وحديثي السن ممن ينبهرون للغرب وينبطحون له.

ولكن من يعادي الإسلام يعلم يقينا أن الغالبية لن ترتد عن دينها مهما يحدث. فمن هنا، تكن خطة المتآمرين الأساسية لا في نشر الإلحاد، وإنما في سيطرة العالمانية بتحريف الدين عن طريق الإعلام المضلِل، وهندسة مناهج التعليم، ودفن مصادر كلمة الحق، وإلهاء أهل العلم عمّا قد ينفع قومهم.

فعلى الداعية والمصلح أن يفهم أنه لا يخاطب نفرا من أبناء الجلدة والدين الذين يتفقون حول المحكمات، بل يخاطب من يعانون من قراءة مشوهة لأسس الدين ومركزياته الكبرى. وأن الوصول إلى الجماهير في هذه الأيام يحتاج إلى من يمتلك العلم، والخبرة، والحكمة، مع الفهم العميق للواقع. لأن الوصول للناس يعني أن نعيد تعريف الأسس والأصول بوضوح لا يلوثه تضليل ولا تشويه، حتى تبرز جماليّة الدين من تحت أنقاض جهود تشويهه؛ إذ إن من استوعب الواقع وراقب ملامح تشكله بين ماضيه وحاضره، هو الأقدر على التأثير في العامة بأقل الجهود، وأبسط الوسائل..

وهو إذ يعرض في كتابه للكثير من اقتباسات عرّابي التراث الفلسفي الغربي، فهو يعرض في مقابلها منابعها الرئيسية في كتب المستشرقين ويسبكها في النص سبكًا متقنًا، ومع أن الكاتب أسرف بإيراد النقولات والأسماء، إلا أن مهارة السبك ووضوح الفكرة والغاية حالت دون ملل القارئ.

وهو إذ يعرض في كتابه للكثير من اقتباسات عرّابي التراث الفلسفي الغربي، فهو يعرض في مقابلها منابعها الرئيسية في كتب المستشرقين ويسبكها في النص سبكًا متقنًا، ومع أن الكاتب أسرف بإيراد النقولات والأسماء، إلا أن مهارة السبك ووضوح الفكرة والغاية حالت دون ملل القارئ.

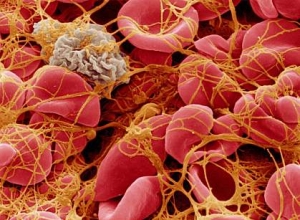

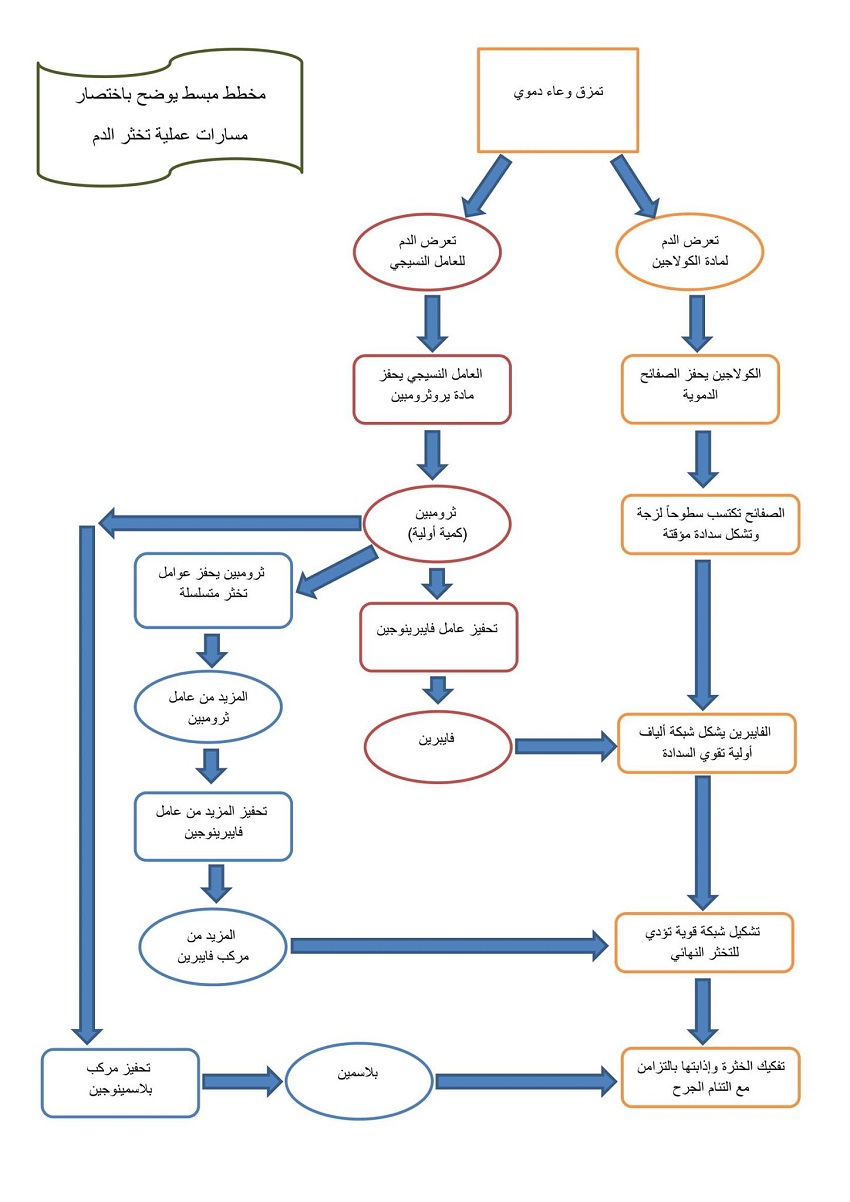

الخثرة الأولية

الخثرة الأولية خطوط الإنتاج العجيبة

خطوط الإنتاج العجيبة

تخطي العقبات

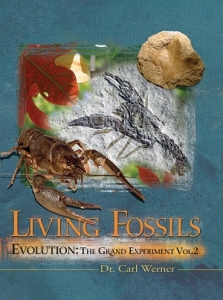

تخطي العقبات والمدهش في نتائج بحث الدكتور ويرنر، أن الأحافير التي وجدها في عصر الديناصورات شديدة التنوع، وتغطي معظم فصائل الأحياء والنبات المعروفة التي تعيش اليوم، ابتداء باللافقاريات وانتهاء بالثديات، وهاكم ملخص لأهم الأحافير الحية التي وجدها في عصور الديناصورات:

والمدهش في نتائج بحث الدكتور ويرنر، أن الأحافير التي وجدها في عصر الديناصورات شديدة التنوع، وتغطي معظم فصائل الأحياء والنبات المعروفة التي تعيش اليوم، ابتداء باللافقاريات وانتهاء بالثديات، وهاكم ملخص لأهم الأحافير الحية التي وجدها في عصور الديناصورات: