ثمة صراع محتدم حول الحُريّات التي لا تكاد تخلو من التّغابي على الناس، فيقال في إشاعتها إنها تحضّر لا سبيل للتقدم إلا بهذا النمط من التحرر والتّجديد، إلا أن الواقع يؤكد لنا أن هذه الحريات أنتجت موجات متتالية من التيارات العدمية ذات الوجوه المتعددة، سواء كانت فكرية أو حركية أو نسوية، حيث كانت تُخفي وراءها بذور انحلال سقيم، وما هي إلّا سنوات صارت منتشرة كالنار في الهشيم، وأصبح رفضها دلالة على التخلف ورفض الحداثة.

ربما يقال إن تيارات التطور في الحداثة وما بعدها كانت غامضة في الفن والأدب والفكر، إلا أنها كانت في التوجهات العملية أوضح وأجلى، مثل النسوية، التي مرت بموجات وتجليات عديدة في تاريخنا المعاصر!

كيف بدأت حركة التحرر في تاريخ النسوية؟

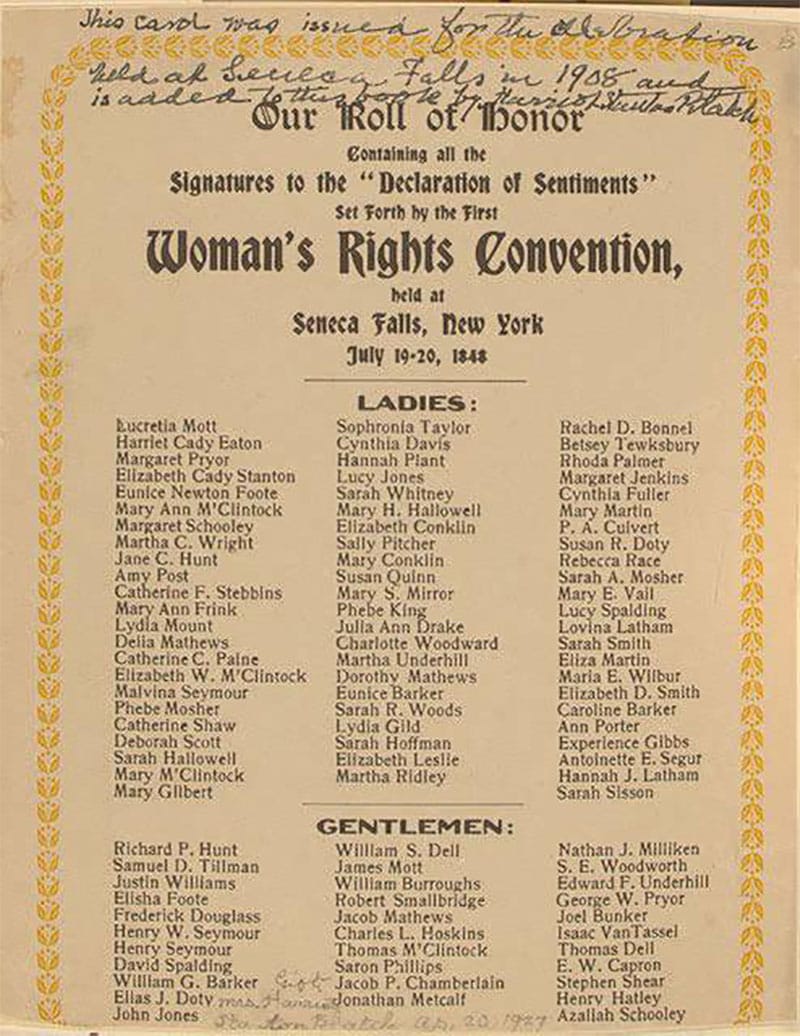

عند التفصيل في تاريخ النسوية في العالم ستجد أنّ الأهداف تطوّرت واتّخذت مجريات متعددة أخرى غير الذي تشكّلت من أجله، ففي مؤتمر سينيكا فولز سنة ١٨٤٨ كان الهدف الرّئيسي للمؤتمرين إقرار الحق في الاقتراع والتّعليم الّذي كانت المرأة محرومة منه آنذاك، وبعد جهود كبيرة ومؤتمرات متكررة تمكّنّ من تحقيق أوّل أهدافهن، حيث أقرت بعض الدّول في قوانينها حقّ التصويت والتعليم والعمل، فكانت تلك البداية كالنار التي أطلقت ضوء فتيل الشّمعة، فمنحت الثّقة لهن ليُبالغن في مطالبهن.

بكل تأكيد فإن الإسلام -ونحن تبع له- يأمر بتعليم المرأة ولا يمنعها من حرية التصرف في مالها ونفسها -بضوابط الشرع- وكذا لا يمنعها من حق الاقتراع -كما كان منصوصًا في القوانين الأوروبية- إلا أن هذه الخطوات، كانت فاتحة الباب لظهور الموجة الأولى للتحرر النسوي، ولعلها كانت ستسقط لو أن التعامل معها كان مختلفا، بإقرار بعض القوانين مع رفض التصعيد الإعلامي في المطالبة بالتحرر الجسدي والخُلُقي.

بدايات الموجة الثانية!

اختلفت الآراء حول ظهور الموجة النّسوية الثّانية أواخر السّتينات وتعددت الآراء في أسباب ظهورها، فبعد أن توقّفت تلك الموجة الأولى بعد إتمام ما ظهرت لأجله، استمرت بعض الأديبات في الغرب بالتوجيه نحو ثورة حقيقية نسوية تكون فيما بعد ذلك سببًا في ظهور الموجة الثّالثة.

انتعاش هذه الموجة بدأت مع صدور كتاب سيمون دي بوفوار “الجنس الآخر” سنة ١٩٤٩، إلا أن آخرين من مؤرخي النسوية قالوا إن كتاب “اللّغز الأنثوي” لبيتي فريدان الصّادر عام ١٩٦٣ كان صاحب الدّور الأساسي في إحياء الحركة بعد مرورها بحالة شبيهة بالموت السريري.

بكل تأكيد فإننا هنا نذكر -عرضًا- بعض هذِهِ الكتب الّتي كان هدفها استقطاب المشاعر وتحريضها بالحديث عن سيطرة الرّجل على مختلف مجالات العمل ومجرد اكتفاء المرأة بالعمل المنزلي أو خضوعها لفكرة “طموح الزّواج” كمفهوم يجعلها تتغاضى عن أي أحلام أخرى خارج “بيت الزّوجية”.

إن الرّغبة هنا لم تكن في تحقيق بعض ما لم تتمتّع بهِ المرأة من حقوق أو تمتّعت به، حيث إن وجود هذه الحقوق من عدمها سيّان، فالهدف المقصود كان تفكيك الأسرة، والحطّ من قيمة الرّجل بتحريف مفهوم “المساواة” من حق الطرفين في تحصيل حقوقهما الطبيعية، إلى تحريفه نحو “منح القوامة الفعلية للمرأة وانتزاعها كليّاً من الرّجل”.

غير أنّ هذا في حدّ ذاته احتقار للمرأة بوصفها كائنًا عاقلاً يكمّل وجوده والرجل وجود البشرية وغايتها في الحياة، وهذا حقيقة إجحاف في حقّ أنوثتها، لأنّه يجعلها منفصلة كليّا عن الرّجل انفصالاً تامّاً لا يمكن التكامل من خلاله، فليس الرجل كاملاً وحده، وليست المرأة كاملة وحدهما، بيد أنّ المرأة في الغرب وإن بلغت درجاتٍ لا تعدّ ولا تحصى من التّحرر فستظلّ أسيرة فكر النسوية وموجاته، مقيّدة به.

جوهرٌ أساس في النسوية!

تنتقدُ النسوية مفاهيم التكامل بين الرجل والمرأة، وهي من الأسس التي فتحت البشرية بصائرها عليها، وأعجب من ذلك أنّ النّسويّات اتخذن المطالبة بحقوق المرأة سندًا لأفكارهن، بالرغم من تحقق كل تلك الحقوق وتجاوزها، إلا أنهن مذ انتهت أوّل موجةٍ نسوية، أيقنّ أن الهدف الأهم -بنظرهنّ- هو التحرر المطلق، والتمركز حول كينونة الأنثى ومحو وجود الذكر في ظلّهن، فهنّ يسعين إلى آفاقٍ لم يسعَ إليها أحد، كالحريّة المطلقة التي لا يحدّها أي قيد، ومحو فكرة الأمومة وضرورة الزّواج، بل والانتقال إلى محاربته وهدم مؤسسة الزواج تحت مسوغات دعم الحريّة الجنسيّة والتطبيع مع تعدد الهوية الجندرية وإخضاع الوجود لتأليه الأنثى.

وليس أعجب من هذا كلّه إلا أنّ كثيرًا من الدّاعمين لهذه القضايا هم رجال -في الظّاهر- وهذا يدل على أمرين لا شكّ في أحدهما أو كلاهما وهو أنّ داعمي النّسوية إنّما يطالبون بحقوقٍ معينة لا تشملهم إمّا لأهدافٍ أو مصالح تبيّن بعضُها، وبعضها الآخر لم يظهر للعيان إلا أنّ أثرهُ موجودٌ بيّن. أما الأمر الثّاني فهو خضوع هؤلاء لسطوة الأجندة النسوية مما جعل داخلهم مجرد أنثى متمردة وإن بدت في هيئة الرجال.

ثم ماذا؟

بعد أن حققت أيديولوجيا النّسوية جلّ أهدافها إلا أن العالم الإسلامي ما زال رافضا -بمجموع أبنائه- لهذه الأجندة، ولذا فإن أربابها ما زالوا يبحثون وينفذون مزيدًا من الدعاية والضغوط لتقبّل هذه الأيديولوجيا ونشرها بمختلف الطّرق في مجتمعاتنا العربية.

من أبرز آثار الفكر النسوي في مجتمعاتنا العربية لدى متبني هذه الأيديولوجيا -رجالاً أو نساء- ولا يملكون إنكاره، هو هجومهم المستمر على الدين والمتخصّصين فيه بصفة خاصّة، وإنكارهم الكثير من الأحكام الشرعية القطعية الّتي جاء بها الإسلام، مثل إباحة التّعدّد وفرض الحجاب وتحريم التزيّن والتّعطّر في غير موضعه.. إلخ، بل انتقلوا من هذه الهجمات إلى ادّعاءاتٍ تقولُ بتعديل بعض الأحكام والنصوص الّتي جاء بها الإسلام، في تشابه عجيب بين مروجي الإلحاد والنسوية، مثل تعديل بعض آيات القرآن وأحكامه وتهيئته ليكون موافقًا لعاطفة النسويات التي لا تتناسب مع شرع الله.

الكثير من روّاد هذه الحركة -المتأسلمات- لا يدركن أنّ النّسوية ضد الإسلام في كلّ شيء، إلا أنهن يسعين بكل جهدهن لتحقيق (نسوية إسلامية)!

عند سماع هذا المصطلح قد يظن الإنسان لأوّل وهلة أنّها حركة جاءت لتعزّز الفكر الإسلامي في تكريم المرأة، إلا أن الإنسان ينصدم بما يخالف ذلك تماما، وهكذا، فإن التسمية ما هي إلا وسيلة لتشويه أحكام الدين وغاياته.

إن جوهر مسألة النسوية المعاصرة -بشقها الأيديولوجي اللاديني والديني- هو فرض الفوقية للمرأة، وليس مجرد المساواة الظالمة، فالمساواة المطلقة ظلم في حقّ الجنسين، وإنما هو فرض فوقية للمرأة وحرية مطلقة وتمحور حول ماهيتها.

إن الإسلام يطلب من معتنقيه العدل والإنصاف وإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه، سواء كان صاحب الحق رجلا أو أنثى، غنيًا أو فقيرا، ومن ثم فإننا لا نزيدُ عليه ولا ننقص.

وأختم بقول عبّاس محمود العقّاد: “إننا لا نحتقر المرأة حين نقول إن بينها وبين الرجل فوارق في الأخلاق والتفكير، ولا نحتقرها حين نقول إن لها وظيفة مستقلة تغنيها عن الاشتغال بوظيفة الرجل، ولكن الذين يحتقرونها في الواقع هم أولئك الذين يحسبونها لغوا لا عمل له مالم تشبه الرجل في جميع أعماله، فهي عندهم لا شيء مالم تكن كالرجل في كل شيء”.